Die Hedschasbahn: Geschichte, Verlauf und modernes Erbe

Table of Contents

Fünf Tage statt vierzig: Mit dieser radikalen Zeitersparnis veränderte die Hedschasbahn die Pilgerfahrt grundlegend. Sie war kein gewöhnlicher Zug, sondern das ehrgeizigste Infrastrukturprojekt des Osmanischen Reiches – technisch modern, religiös aufgeladen und politisch hochsensibel. Unter Sultan Abdülhamid II. wurde sie zum Symbol eines Staates, der sich gegen Zerfall stemmte und die heiligen Städte enger an Istanbul binden wollte.

Das erklärte Ziel der Hidschāz-Bahn war klar: ein durchgehendes Schienennetz von Istanbul über Damaskus bis nach Medina, perspektivisch weiter nach Mekka. Pilger sollten sicher reisen können, Soldaten schnell verlegt werden, Waren die Wüste überwinden. Kurz gesagt: Ordnung, Kontrolle und Zusammenhalt in einer der entlegensten Regionen des Reiches.

Geschichte der Hedschasbahn

Die Idee einer Bahnlinie in den Hedschas tauchte bereits 1864 unter Sultan Abdülaziz auf, blieb aber Papier. Erst Jahrzehnte später, als das Reich politisch unter Druck stand, gewann sie Gewicht. Das osmanische Staatswesen, das seit Osman I. stetig gewachsen war, sah sich im späten 19. Jahrhundert mit Nationalismus, ausländischem Einfluss und finanzieller Abhängigkeit konfrontiert.

Sultan Abdülhamid II. griff das Projekt auf, um die arabischen Provinzen enger an die Hauptstadt zu binden. Wie schon Sultan Mahmud II. setzte er auf Reformen – diesmal jedoch mit einem klar panislamischen Unterton: Die Bahn sollte dem Kalifen dienen und die islamische Welt einen.

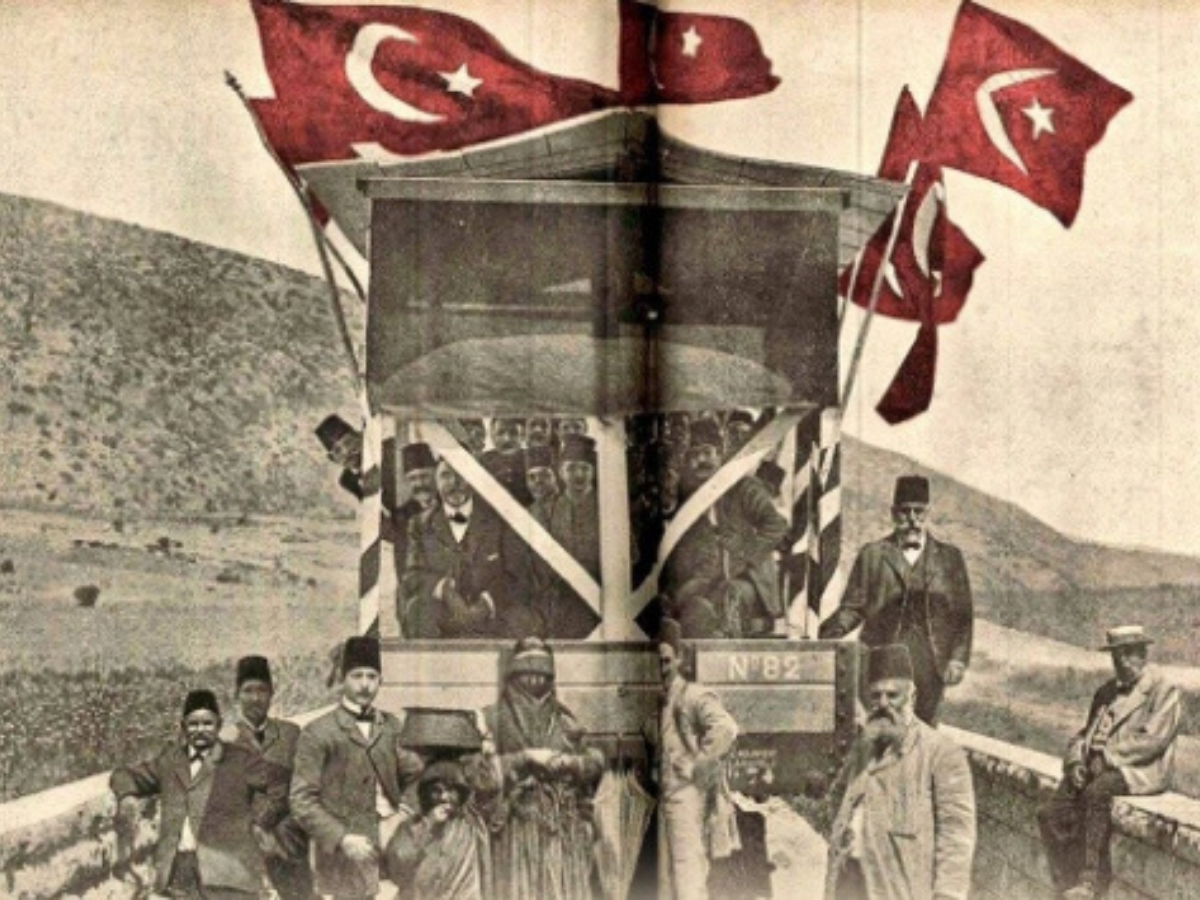

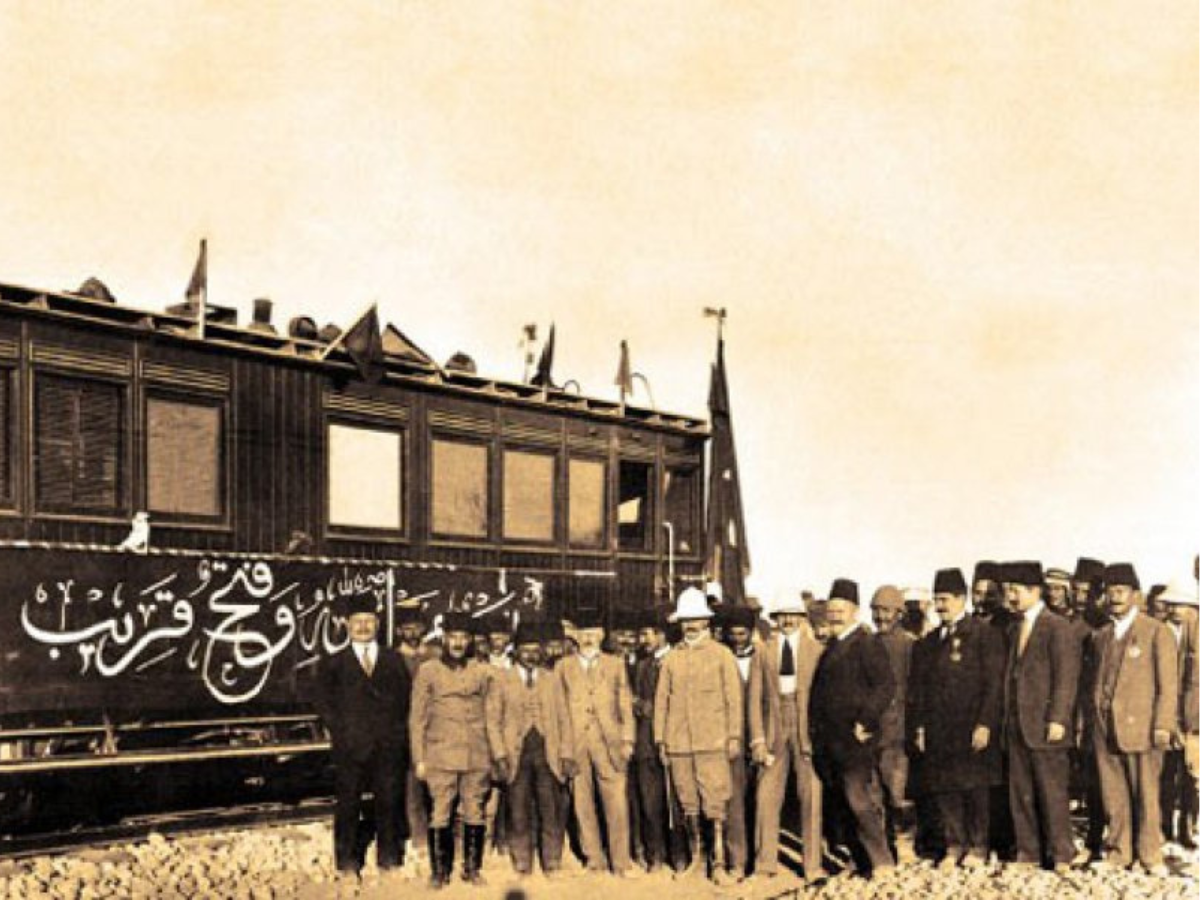

Der Baubefehl erging 1900. Projektleiter wurde Ahmed Izzet Pascha al-Abed. Geplant war der Anschluss an die Anatolische und die Bagdadbahn, sodass eine durchgehende Reise von Istanbul bis Medina möglich wurde. Eine Verlängerung nach Mekka und zum Hafen Dschidda blieb Vision. Parallel zu den Gleisen entstand eine Telegraphenlinie, die Verwaltung und Militär erstmals in Echtzeit verband.

Ziele des Jahrhundertprojekts

Die Hedschasbahn war bewusst vielseitig angelegt. Religion, Wirtschaft und Militär griffen ineinander.

Religiöse Bedeutung

Für Pilger bedeutete die Bahn Sicherheit. Karawanen waren teuer, langsam und gefährlich. Mit dem Zug sanken Kosten und Risiken drastisch. Erstmals konnten auch weniger wohlhabende Gläubige den Haddsch planen – ein sozialer Einschnitt mit großer Wirkung.

Wirtschaftlicher Aufschwung

Händler profitierten ebenso. Getreide, Vieh und Alltagswaren erreichten Städte schneller und zuverlässiger. Die geplante Verbindung zum Roten Meer sollte den regionalen Handel an globale Routen anschließen – ein Schritt, der ohne politische Umbrüche wohl Realität geworden wäre.

Militärische Strategie und Politik

Für das Militär war die Bahn Gold wert: Truppen konnten rasch in den Hedschas oder in den Jemen verlegt werden. Politisch demonstrierte das Projekt Eigenständigkeit gegenüber Europa. Diese Linie passte zu weiteren Reformen, etwa im Bildungswesen der osmanischen Schule.

Finanzierung: Ein Werk der islamischen Solidarität

Die Baukosten beliefen sich auf rund 4 Millionen osmanische Lira, etwa 18 Prozent des damaligen Staatshaushalts – umgerechnet rund 30 Tonnen Gold. Für ein angeschlagenes Reich eine enorme Summe.

Neue Auslandskredite lehnte Abdülhamid II. ab. Stattdessen setzte er auf Spenden. Der Sultan selbst gab 350.000 Lira, der Khedive aus dem osmanischen Ägypten lieferte Material.

Hinzu kamen kreative Maßnahmen:

- Erlöse aus den Häuten der Opfertiere zu Eid al-Adha (Kurban Bayramı)

- Sonderbriefmarken und Verwaltungsgebühren

- Einbehalt von 10 % der Beamtengehälter

So wurden rund zwei Drittel der Kosten durch Spenden gedeckt – ein seltener Fall globaler islamischer Solidarität.

Bau unter extremen Bedingungen

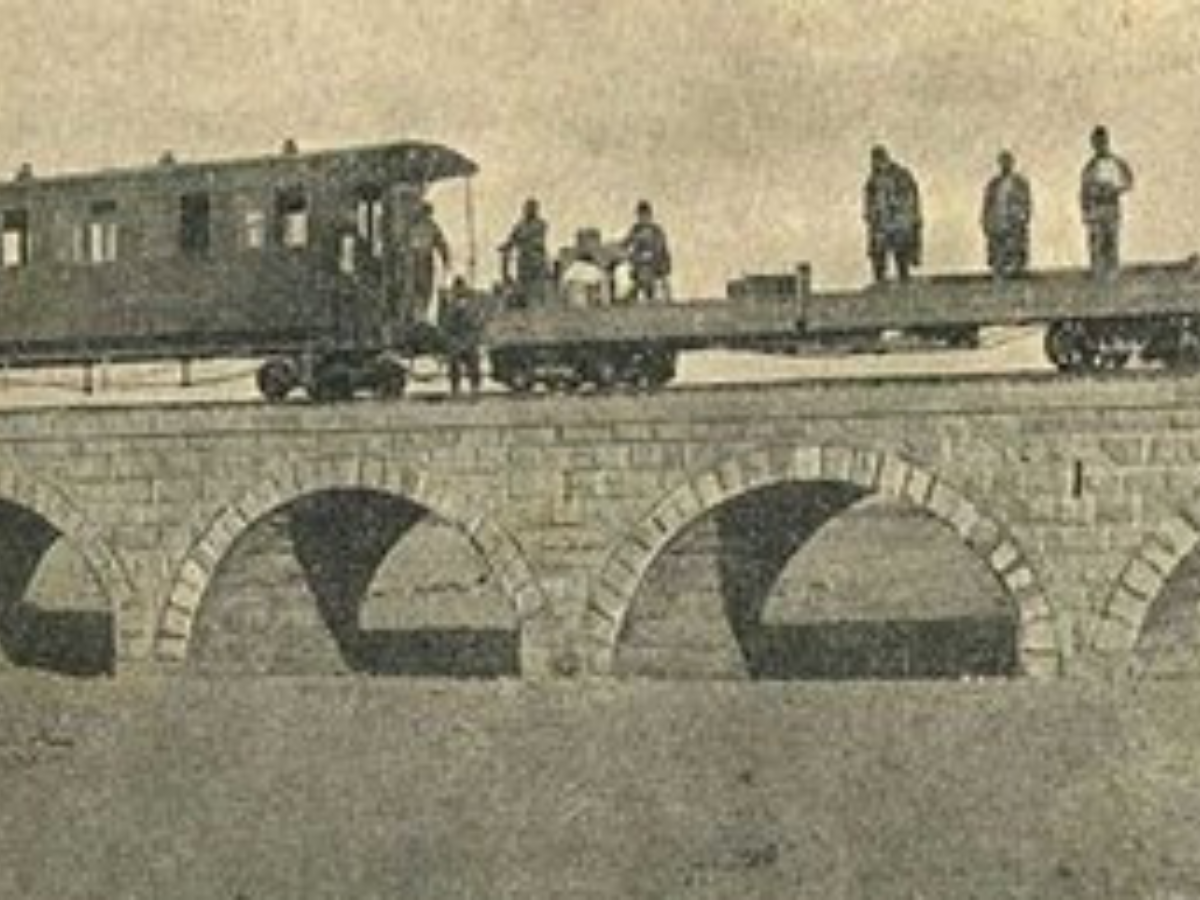

Der Bau begann am 1. September 1900. Unter dem deutschen Ingenieur Heinrich August Meissner, bekannt als Meissner Pascha, arbeiteten bis zu 7.000 Soldaten in Hitze, Sand und Überschwemmungen. Als Anreiz erhielten sie eine um ein Jahr verkürzte Dienstzeit.

Trotz aller Widrigkeiten erreichte die Strecke 1908 Medina. Der letzte Abschnitt wurde ausschließlich von muslimischen Arbeitern gebaut – aus Respekt vor der heiligen Stadt.

Streckenverlauf und Bahnhöfe

Alle 20 Kilometer lagen Bahnhöfe mit Zisternen und Lagern. Viele wurden Keimzellen kleiner Ortschaften.

- Damaskus: Startpunkt im andalusischen Stil

- Amman: Wartungszentrum, 222 km südlich

- Tabuk: Großbahnhof mit 13 Gebäuden, heute Museum

- Madaʿin Salih: Werkstätten und Depots

- Medina: Endstation nahe der Prophetenmoschee

Betrieb und Zerstörung

Zur Eröffnung im September 1908 wurde Medina erstmals elektrisch beleuchtet – Strom lief über Generatoren der Bahn. Bis zum Ersten Weltkrieg nutzten jährlich Hunderttausende Pilger die Strecke. Gebetswagen und angepasste Fahrpläne gehörten zum Alltag.

Im Krieg wurde die Bahn gezielt sabotiert. Arabische Aufständische, unterstützt von T. E. Lawrence, sprengten Brücken und Schienen. Mit der Kapitulation Fahreddin Paschas endete der osmanische Betrieb endgültig.

Die Hedschasbahn heute: Wiederbelebung eines Erbes

Das materielle Erbe der Hedschasbahn wird wiederentdeckt – in Museen, restaurierten Bahnhöfen und neuen Verkehrsprojekten.

Saudi-Arabien: Moderne Pilgerzüge

Historische Bahnhöfe in Medina und Tabuk wurden restauriert. Der aktuelle Betriebsstatus des Hedschasbahn-Museums in Medina ist Stand Januar 2026 offiziell nicht bestätigt.

Die Idee der schnellen Pilgerreise lebt im Haramain High Speed Railway weiter. Für 2026 liegen keine offiziell veröffentlichten Passagierzahlen vor. Bestätigt ist jedoch die Erweiterung der Flotte um 20 zusätzliche Hochgeschwindigkeitszüge im Rahmen der saudischen Verkehrsstrategie.

Syrien: Schiene als Zukunftsprojekt

Die Strecke Aleppo–Damaskus wurde nach jahrelanger Unterbrechung wieder in Betrieb genommen. Seit Januar 2026 gilt ihre vollständige Sanierung als Kernprojekt des syrischen Verkehrsministeriums. Der veranschlagte Investitionsbedarf liegt bei 5,5 Milliarden US‑Dollar, langfristig ist die Anbindung an die Türkei und Jordanien vorgesehen.

Fazit

Die Hedschasbahn steht für Mut, Glauben und technische Ambition. Ihre Gleise prägen noch immer Landschaften und Ideen. Ob als Museumsbahn, Ruine oder Hochgeschwindigkeitszug – ihr Geist verbindet Vergangenheit und Gegenwart der islamischen Welt.