سكة حديد الحجاز: من مشروع عبد الحميد الثاني إلى وضعها الراهن عام 2026

Table of Contents

تُعد سكة حديد الحجاز أحد أهم إنجازات عصر السلطان عبد الحميد الثاني والدولة العثمانية، إذ شكّلت شريانًا حيويًا ربط أجزاء واسعة من الإمبراطورية ببعضها البعض. وقد أسهمت السكة في تقليص زمن السفر بين دمشق والمدينة المنورة من نحو 40 يومًا إلى 5 أيام فقط، الأمر الذي غيّر بشكل جذري تجربة الحج والتنقل في المشرق العربي مطلع القرن العشرين.

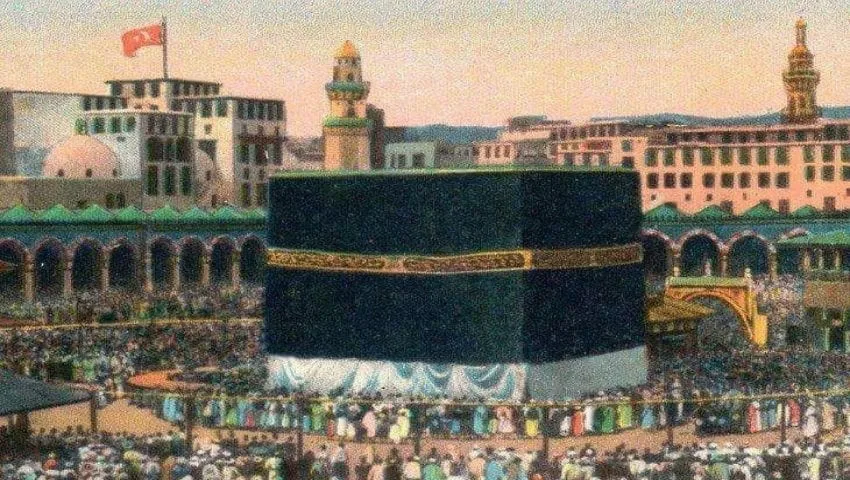

كان الهدف المركزي من خط حديد الحجاز هو ربط عاصمة الخلافة الإسلامية إسطنبول بالمدينة المنورة، ومن ثم مكة المكرمة، وببقية أنحاء الدولة العثمانية، لتسهيل حركة انتقال الحجيج والمسافرين والجنود والبضائع بين أرجاء الإمبراطورية.

تاريخ سكة حديد الحجاز

بدأت فكرة إنشاء خط حديد يربط الشام بالحجاز بالتبلور لأول مرة عام 1864 في عهد السلطان عبد العزيز الأول، لكن المشروع واجه صعوبات هندسية ومالية كبيرة أدت إلى تأجيل التنفيذ لسنوات طويلة.

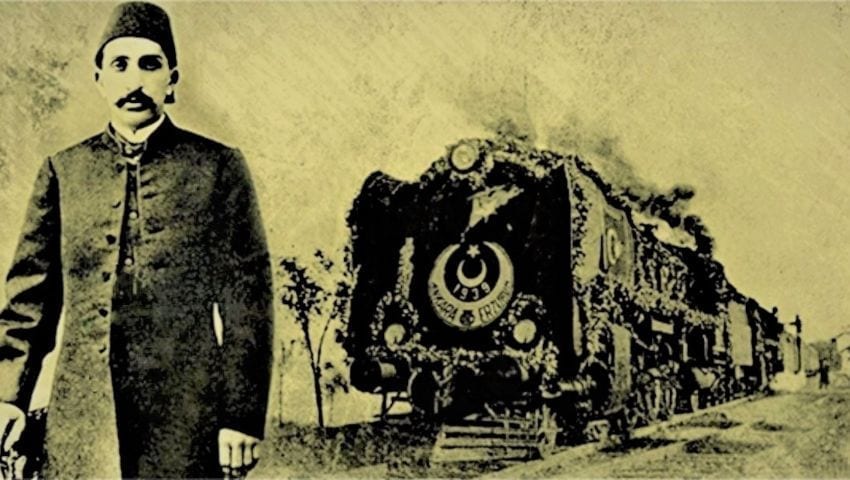

مع تولّي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم، حرص على إحياء الفكرة في إطار مشروعه السياسي والفكري المعروف باسم «الجامعة الإسلامية»، الهادف إلى توحيد العالم الإسلامي تحت راية الخلافة العثمانية، وتقوية الروابط بين ولايات الإمبراطورية عبر مشروع استراتيجي يخدم الحجاج والمسافرين والجيش في آن واحد.

في عام 1900 أصدر السلطان أوامره ببدء تأسيس سكة حديد الحجاز، وأسند مهمة الإشراف على المشروع إلى أحمد عزت باشا العابد.

كانت الرؤية الشاملة للمشروع تقوم على إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين خط سكة الأناضول وخط سكة بغداد، وربطهما بالحجاز والشام، بحيث يتمكن المسافر في النهاية من السفر مباشرة من إسطنبول إلى المدينة المنورة، ثم إلى مكة المكرمة.

وتضمّنت الخطة أيضًا إنشاء خط تلغراف بمحاذاة السكة الحديدية لتسهيل الاتصالات بين ولايات الدولة العثمانية وربط مراكز القيادة والإدارة بالميدان.

استقر الرأي في النهاية على أن تبدأ سكة حديد الحجاز، المرتبطة بسكة حديد الأناضول، من مدينة دمشق مرورًا بعمّان في الأردن، وتبوك، ومدائن صالح، وصولًا إلى المدينة المنورة، على أن يتم لاحقًا ربط المدينة بمكة المكرمة ثم ميناء جدة على البحر الأحمر.

الأهداف من إنشاء سكة حديد الحجاز

تعدّدَت الأهداف التي وقفت خلف إنشاء خط سكة حديد الحجاز، ويمكن تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسية: دينية، واقتصادية، وعسكرية، وسياسية.

أولًا: الأهداف الدينية

كان الهدف الأسمى للمشروع هو خدمة الحجاج المسلمين، عبر توفير وسيلة آمنة وسريعة ومريحة للوصول إلى الديار المقدسة، وحمايتهم من أخطار الطريق واعتداءات قطاع الطرق، والتخفيف من مشقة السفر التي كانت تمتد لأسابيع طويلة عبر الصحارى.

كان من المتوقّع أن يسهم خط الحجاز في زيادة أعداد الحجاج بشكل ملحوظ، نظرًا لانخفاض تكاليف الرحلة مقارنة بالقوافل التقليدية، وتقليص زمن السفر بصورة كبيرة.

ثانيًا: الأهداف الاقتصادية

كان متوقَّعًا أن تُحدث سكة حديد الحجاز نهضة تجارية كبيرة في مدن الشام والحجاز الواقعة على امتداد الخط، إذ تسهّل حركة نقل المنتجات الزراعية والصناعية بين المناطق المختلفة بسرعة وكفاءة أعلى، بدلًا من الاعتماد شبه الكامل على القوافل التقليدية.

كما أن ربط السكة بميناء جدة، الذي كان مخططًا له، كان سيعزّز مكانة جدة كأحد أهم موانئ البحر الأحمر، ويحوّلها إلى بوابة تجارية رئيسية تربط بين المشرق العربي والعالم.

ثالثًا: الأهداف العسكرية

من أبرز فوائد سكة حديد الحجاز أنها سهّلت التحركات العسكرية، وأتاحت نقل الجنود والعتاد بسرعة بين ولايات الإمبراطورية العثمانية، خصوصًا في المناطق البعيدة عن مركز الدولة.

كان من المخطط أن يسهم القطار في تعزيز قدرة الدولة على حماية الحجاز ومكة المكرمة والمدينة المنورة واليمن من الاعتداءات الخارجية والاضطرابات الداخلية، من خلال سرعة إرسال التعزيزات العسكرية متى دعت الحاجة.

رابعًا: الأهداف السياسية

سعى السلطان عبد الحميد الثاني إلى تقوية استقلالية الدولة العثمانية عن أوروبا، وإحياء روح التضامن الإسلامي عبر مشروع «الجامعة الإسلامية»، الذي يهدف إلى تجاوز العصبيات العرقية والقومية في مواجهة الأطماع الإمبريالية والاستعمارية.

ومن خلال ربط أطراف الدولة بسكة حديد واحدة، أراد السلطان تعزيز شعور الانتماء لدى رعايا الإمبراطورية، وإيصال رسالة مفادها أن الدولة تستثمر في جميع الولايات دون تمييز، من الأناضول إلى بلاد الشام والحجاز، مرورًا بمناطق مثل مصر العثمانية والقدس العثمانية.

تمويل مشروع سكة حديد الحجاز

كان مشروع سكة حديد الحجاز مكلفًا للغاية؛ إذ بلغت ميزانيته نحو 4 ملايين ليرة عثمانية، أي ما يقارب 18% من إجمالي ميزانية الدولة العثمانية آنذاك.

تُقدَّر تكلفة المشروع بما يعادل تقريبًا 30 ألف كيلوغرام من الذهب. وبالاستناد إلى متوسط أسعار الذهب عام 2025، حيث تراوح سعر الكيلوغرام بين 85 و145 ألف دولار أمريكي بحسب فترات الارتفاع القياسية أواخر العام، فإن هذه الكمية تعادل اليوم ما بين 2.5 و4.3 مليارات دولار تقريبًا، ما يعكس ضخامة المشروع مقارنة بإمكانات الدولة في مطلع القرن العشرين.

حرص السلطان عبد الحميد الثاني على تنفيذ المشروع دون اللجوء إلى قروض أجنبية جديدة، إذ كانت الدولة مثقلة أصلًا بالديون، بما في ذلك ديون مشروعي سكة حديد الأناضول وسكة حديد بغداد.

وجّه الخليفة نداءً إلى العالم الإسلامي للتبرع من أجل إتمام المشروع، فانطلقت حملة التبرعات في مايو 1900 بتبرع خاص من جيب السلطان عبد الحميد الثاني بمبلغ 350 ألف ليرة عثمانية. كما تبرع خديوي مصر عباس حلمي الثاني بمواد بناء، وتبرع عدد كبير من الباشاوات والموظفين والتجار والجنود والمسلمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وجُمِعت جلود الأضاحي وبيعت، وحُوِّل ثمنها لتمويل المشروع، كما اقتُطع 10% من رواتب موظفي الدولة للمساهمة في الإنشاء. وأصدرت الدولة طوابع بريد ودمغات خاصة تُستخدم في المعاملات الحكومية، يعود ريعها إلى ميزانية السكة، إضافة إلى ضريبة قدرها خمسة قروش على جميع الذكور.

غطّت التبرعات نحو ثلثي التكلفة الإجمالية للمشروع، وكانت من أنجح حملات التبرع في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، إذ شهدت مشاركة واسعة وزخمًا كبيرًا.

إنشاء خط سكة حديد الحجاز

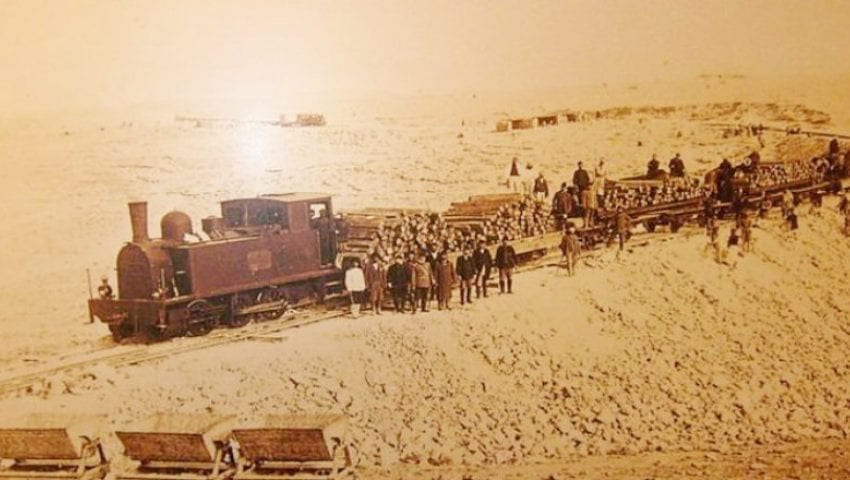

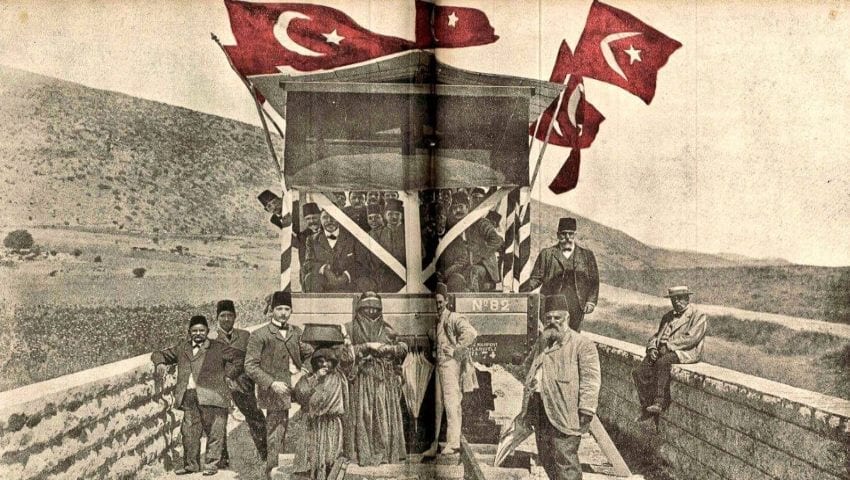

بدأت أعمال الإنشاء رسميًا في 1 مايو 1900، وبدأ تنفيذ خط السكة بين دمشق ودرعا في 1 سبتمبر من العام نفسه، في احتفال وافق الذكرى الخامسة والعشرين لتولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم.

تولّى الإشراف الهندسي العام مهندس ألماني، عمل تحت قيادته 34 مهندسًا من الألمان والعثمانيين، إضافة إلى مهندسين من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا.

اعتمد المشروع في جانب كبير منه على جنود الجيش العثماني كقوة عمل رئيسية؛ إذ قُدّر عدد العمال بين 5 و7 آلاف جندي عثماني، إلى جانب متطوعين من ولايات أخرى. وبلغ عدد الجنود العاملين بصورة دائمة على الخط نحو 6 آلاف جندي، إضافة إلى حوالي 200 مهندس.

ولتقليل النفقات، قررت الدولة منح الجنود المشاركين في أعمال البناء رواتب بسيطة، وتعويض ذلك بتخفيض في مدة الخدمة العسكرية لمن يعمل في المشروع.

في عام 1903 وصل خط الحجاز إلى عمّان، ثم إلى معان عام 1904، وانطلقت أول رحلة للقطار بين دمشق ومعان عام 1905.

وفي 31 أغسطس 1908 وصل خط سكة حديد الحجاز إلى المدينة المنورة. وقد أُنجز الجزء الأخير داخل المدينة المنورة بواسطة عمال ومهندسين مسلمين فقط، دون مشاركة المهندسين الألمان، مراعاةً لحرمة المكان وقدسيته.

الصعوبات التي واجهت سكة حديد الحجاز

واجه المشروع تحديات طبيعية وهندسية كبيرة، كان أبرزها نقص المياه في مناطق واسعة من الحجاز، حيث جرى التغلب على هذه المشكلة بحفر آبار على امتداد الخط، واعتماد مضخات هوائية وبخارية، واستخدام بعض مقاطع السكة لنقل صهاريج المياه.

كما شكّلت السيول تحديًا خطيرًا أثناء الإنشاء والتشغيل، ما دفع الدولة إلى إنشاء مصارف للسيول على طول الخط، وبناء جسور وسدود صغيرة لحماية السكة.

ومن المشكلات المتكررة أيضًا الرمال المتحركة، حيث تغلب المهندسون العثمانيون عليها عبر ردمها بطبقة من الصلصال، إضافة إلى بناء حاجز حجري يوازي مسار السكة في بعض المقاطع.

محطات سكة حديد الحجاز

تضمّن خط الحجاز عددًا كبيرًا من المحطات، إذ كانت المسافة بين المحطات في الغالب لا تتجاوز 20 كيلومترًا، وأحيانًا أقل. كان الهدف من تقارب المحطات حماية الخط وتأمينه، إلى جانب إنشاء مراكز عمرانية صغيرة للاستراحة والتزوّد بالمياه، حيث احتوت كل محطة تقريبًا على بئر وخزان لحفظ المياه.

محطة دمشق

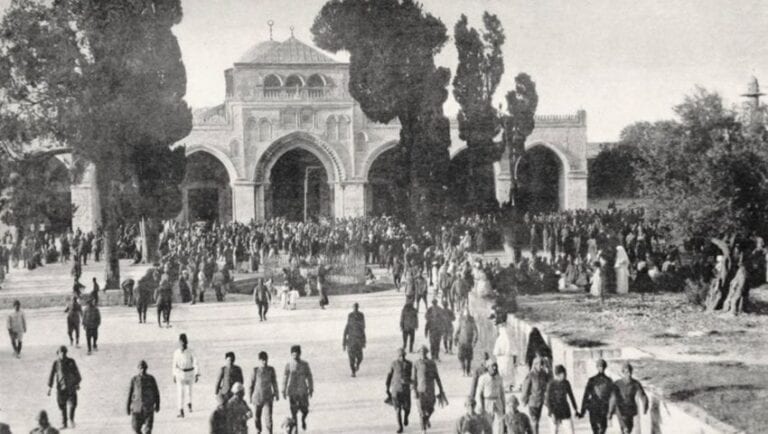

تُعد من أهم المحطات الرئيسية على خط سكة حديد الحجاز، وقد استوحي تصميم مبناها من العمارة الأندلسية، ليعكس مكانة دمشق التاريخية كعاصمة للشام وكمحطة انطلاق للحجاج إلى الديار المقدسة.

محطة عمّان

تعد من أبرز المحطات على سكة حديد الحجاز، وتقع على بُعد 222 كيلومترًا من المحطة الرئيسية في دمشق. اشتملت المحطة على خمسة خطوط حديدية فرعية، وورشة لصيانة القاطرات والعربات، إضافة إلى مكاتب إدارية ومباني خدمية. ومع مرور الوقت أصبحت عمّان مركزًا مهمًا للحركة على الخط، ولا تزال آثار المحطة التاريخية قائمة حتى اليوم.

محطة تبوك

تُعد محطة تبوك من المحطات الرئيسية على الخط، وتتكوّن من 13 مبنى على خط مستقيم موازٍ لمسار السكة، بُنيت على مساحة تقارب 80 ألف متر مربع. وقد أُعيد ترميم المحطة أكثر من مرة، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى موقع تراثي ومتحف مفتوح يعرّف الزوار بتاريخ سكة الحجاز ودور تبوك في خدمة الحجاج، وتُعد اليوم من أبرز المعالم الثقافية في مدينة تبوك.

محطة مدائن صالح

احتلّت محطة مدائن صالح موقعًا استراتيجيًا، إذ ضمّت ورشة لإصلاح المحركات، ومخازن، ومباني للحراس، ومساكن للموظفين، واستراحات ودورات مياه. وقد شكّلت نقطة توقف رئيسية للقوافل والقطارات، نظرًا لموقعها بين تبوك والمدينة المنورة، وقربها من موقع أثري مهم.

محطة المدينة المنورة

كانت آخر محطة في سكة حديد الحجاز، وبُنيت بتصميم معماري مميز، يضم مستودعًا يتسع لـ12 قاطرة بخارية، وأكبر خزان للمياه على طول الخط. تبعد المحطة نحو كيلومتر واحد فقط عن المسجد النبوي الشريف، ومنها تم الافتتاح الرسمي للخط عام 1908.

تحوّل مبنى المحطة اليوم إلى متحف حديث تحت اسم «متحف سكة الحجاز» أو «متحف سكة حديد الحجاز في المدينة المنورة»، يضم 19 قاعة عرض تسرد تاريخ المدينة من ما قبل الإسلام وحتى العصور السعودية، مع تركيز خاص على تاريخ سكة الحجاز ودورها في الحج. كما حُوِّلت 12 عربة قطار قديمة إلى مطاعم ومقاهٍ لخدمة الزوار، وأُعيد تأهيل ورشة صيانة القاطرات لتكون معرضًا متكاملًا.

تختلف أوقات زيارة المتحف بحسب فترات الترميم والتنظيم، وقد أُغلق مؤقتًا لأعمال تطوير في بعض فترات عامي 2025 و2026، لذلك يُنصح بالتحقق من الموقع الرسمي لهيئة السياحة السعودية قبل الزيارة.

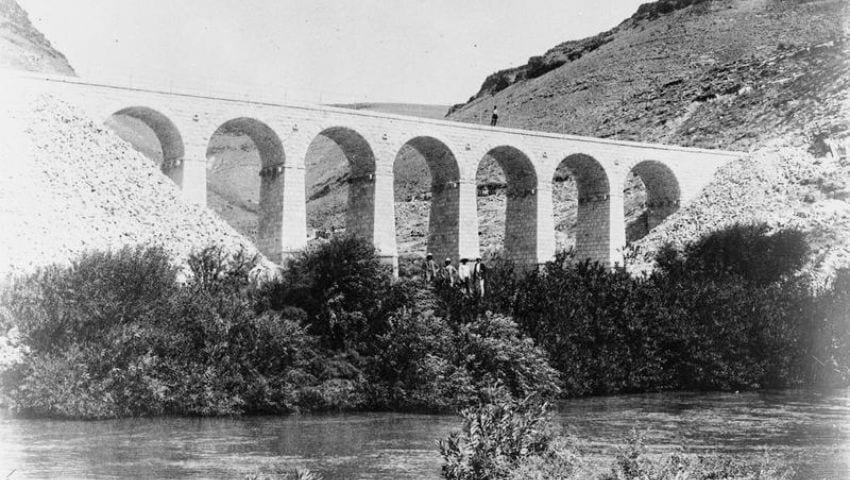

جسور سكة حديد الحجاز

أُنشئ على طول خط سكة حديد الحجاز مئات الجسور والمنشآت الهندسية بأحجام مختلفة، استُخدمت في بنائها الصخور المحلية وصخور الجرانيت، نظرًا لصعوبة نقل الخرسانة إلى تلك المناطق في ذلك الوقت.

بُنيت معظم الجسور على هيئة أقواس، ويُعد من أشهرها الجسور المقوسة الواقعة شرق عمّان، والتي ما تزال حتى اليوم مثالًا على الهندسة العثمانية في مطلع القرن العشرين.

قطارات وعربات خط الحجاز

صنعت العديد من الشركات الأوروبية قاطرات سكة حديد الحجاز، أبرزها شركات «زاكسيشي ماشينفابريك» و«أوغست بورسيك» و«أرنولد يونغ لوكوموتيف فابريك» الألمانية.

بلغ عدد قاطرات خط الحجاز نحو 132 قاطرة، إضافة إلى حوالى 1700 عربة قطار في مراحل التشغيل المختلفة. ضمّت العربات أماكن للوضوء ومصلى، إلى جانب عربات للطعام، حرصًا على تلبية احتياجات الحجاج خلال الرحلة الطويلة.

في العقود اللاحقة لإتمام الخط، أُضيفت قاطرات تعمل بالديزل، واستُخدمت أجزاء من الخط في سوريا والأردن لنقل الركاب والبضائع لفترات طويلة. لكن معظم أجزاء الشبكة التاريخية تعرّضت لأضرار كبيرة أو خرجت من الخدمة خلال القرن العشرين، خاصة بعد الحربين العالميتين، ثم خلال الحرب السورية بعد عام 2011.

افتتاح خط سكة حديد الحجاز

في الثاني والعشرين من شهر رجب عام 1326هـ، الموافق 23 أغسطس 1908م، وصل أول قطار من دمشق إلى المدينة المنورة بعد قطع المسافة في خمسة أيام فقط.

أُجّل حفل الافتتاح الرسمي أسبوعًا ليوافق ذكرى جلوس السلطان عبد الحميد الثاني على عرش الدولة العثمانية، فأقيم الحفل في الأول من سبتمبر 1908.

رافَق حفل الافتتاح حدثٌ مهم؛ إذ أُضيئت المدينة المنورة بالكهرباء لأول مرة بأمر من الخليفة عبد الحميد الثاني، الذي أمر بإنارة المسجد النبوي الشريف، فامتدت خطوط الكهرباء والتلغراف إلى جوار خط السكة الحديد.

وبعد هذا التاريخ رُفعت منزلة المدينة المنورة إداريًا، فأصبحت محافظة مستقلة مرتبطة مباشرة بنظارة الداخلية العثمانية، تقديرًا لأهميتها الدينية والاستراتيجية.

فترة عمل الخط وأثره

أثّر خط سكة حديد الحجاز بعمق في الولايات التي مرّ بها، ولم يقتصر استخدامه على المسلمين؛ إذ سُمح لغير المسلمين باستعمال معظم المحطات، بينما بقي الوصول إلى المدينة المنورة محصورًا بالمسلمين احترامًا لقدسية المكان.

في السنوات الأولى، كان الخط ينقل نحو 30 ألف حاج سنويًا، ثم ارتفع العدد تدريجيًا ليصل عام 1914م إلى حوالى 300 ألف حاج سنويًا، مع تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين المدينة المنورة ودمشق.

استُخدم الخط كذلك لنقل الأموال والبضائع والجنود بين الولايات، مما أوجد انتعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا في المدن الواقعة على مساره، وشجّع القبائل البدوية على الاستقرار قرب المحطات وتكوين تجمعات عمرانية جديدة.

راعت جداول رحلات القطار أوقات الصلاة، حيث كان يتوقف أثناء مواقيت الصلاة، ويُتاح للركاب أداء الصلاة في العربة المخصصة لذلك أو في المحطات.

اختصر القطار مدة السفر بين دمشق والمدينة المنورة من حوالى 40 يومًا إلى 5 أيام فقط؛ إذ استغرق زمن السير الفعلي للقطار نحو 72 ساعة، بينما استهلكت عمليات التوقف في المحطات وتبديل القاطرات نحو يومين إضافيين.

ازدادت أهمية مدينة حيفا أيضًا بفضل ارتباطها بالخط عبر فرع سكة حديد الحجاز – حيفا، كما ساعد المشروع على استقرار كثير من القبائل البدوية التي بدأت في بناء قرى ومدن صغيرة حول السكة.

استمر الخط في العمل حتى 13 جمادى الأولى 1336هـ، الموافق الأربعاء 18 سبتمبر 1918م، حيث كانت آخر رحلة وصلت إلى المدينة المنورة بقيادة الكابتن محبوب علي الحسيني المدني.

خدم خط سكة حديد الحجاز رعايا الدولة العثمانية والمسلمين والحجاج لمدة تقارب عشر سنوات، شهدت خلالها المدن الواقعة على الخط ازدهارًا ملحوظًا، وتيسّرت رحلة الحج بشكل غير مسبوق من حيث الوقت والجهد والتكلفة.

تخريب سكة حديد الحجاز

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، وبقرار من «المكتب العربي» في وزارة الخارجية البريطانية، أعلن الشريف حسين بن علي العصيان على الدولة العثمانية، في ما عُرف لاحقًا بـ«الثورة العربية الكبرى». وقد شكّل خط سكة حديد الحجاز هدفًا رئيسيًا لقطع الإمدادات العسكرية عن القوات العثمانية.

قدّم الضابط البريطاني الشهير «لورنس» الدعم الفني للمتمردين، وزوّدهم بآليات لتلغيم الخط وتفجير السكة والجسور والأنفاق، ما أدى إلى تخريب أجزاء كبيرة من الخط وعزل القوات العثمانية المحاصرة في مكة والمدينة.

حوصرت المدينة المنورة بقيادة فخر الدين باشا مدة سنتين وسبعة أشهر، في واحدة من أطول فترات الحصار في التاريخ الحديث. وخلال الحصار، فجّرت القوات المتمردة المتعاونة مع الإنجليز أجزاء من السكة وخطوط التلغراف، ما قطع الاتصال بين الجنود العثمانيين وحلفائهم من القبائل العربية وبقية أجزاء الدولة.

أمرت الحكومة العثمانية فخر الدين باشا بالاستسلام بعد هزيمة الدولة في الحرب العالمية الأولى، لكنه رفض طويلًا، واستمر في الدفاع عن المدينة حتى اشتدّ الجوع والمرض على جنوده، فأقنعوه بالتسليم. وقد غادر فخر الدين باشا المدينة المنورة مكرهًا وهو يحمل حزنًا عميقًا على فقدان «روضة رسول الله»، بحسب تعبيره.

لاحقًا، تعرّضت أجزاء من خط الحجاز في فلسطين لعمليات تخريب خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، في إطار الصراع على فلسطين، ما ساهم في طمس معالم أجزاء واسعة من الخط التاريخي.

سكة حديد الحجاز بعد 1918 وحتى اليوم (2025)

بعد توقف التشغيل المنتظم للخط عقب الحرب العالمية الأولى، تفرّقت أصول سكة حديد الحجاز بين الدول التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية. ومع ذلك، بقيت السكة حاضرة في الذاكرة والواقع بأشكال مختلفة في سوريا والأردن والسعودية حتى عام 2025.

أولًا: سكة حديد الحجاز في سوريا

ورثت سوريا جزءًا مهمًا من مسار سكة الحجاز ومحطاتها، وعلى رأسها محطة الحجاز التاريخية في قلب دمشق ومحطة القدم جنوب المدينة. قبل اندلاع النزاع السوري عام 2011، استُخدم جزء من الخط لنقل الركاب والبضائع داخليًا.

غير أن الحرب ألحقت أضرارًا جسيمة بشبكة السكك الحديدية السورية، التي كانت تمتد لنحو 2500 كيلومتر؛ إذ خرج معظمها من الخدمة بعد 2011، وتعرضت محطة القدم نفسها لتدمير واسع ونهب لمحتوياتها، بعد أن كانت قد تحوّلت لفترة إلى موقع يحوي عربات وقاطرات قديمة.

مع ذلك، شهدت سوريا خطوة مهمة في 14 أغسطس 2025، حين انطلقت أول رحلة قطار من حلب إلى دمشق (محطة القدم) بعد توقّف استمر 13 عامًا، في إطار جهود وزارة النقل السورية لإعادة تأهيل الشبكة الوطنية. ويُعد هذا التشغيل جزءًا من خطة أوسع لربط المحافظات السورية بعضها ببعض، ثم ربط الشبكة مستقبلًا بالسكك الحديدية التركية عبر غازي عنتاب.

تُقدَّر أجزاء الشبكة العاملة اليوم بحوالي 1000 كيلومتر تعمل بشكل جزئي أو محدود، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى حاجة سوريا إلى استثمارات تُقدّر بنحو 5.5 مليارات دولار لإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية وفق المعايير الدولية خلال فترة تمتد بين ثلاث وخمس سنوات، إذا توفرت الظروف المناسبة.

ثانيًا: سكة حديد الحجاز في الأردن

ما زالت بقايا خط الحجاز ومحطاته في الأردن حاضرة حتى اليوم، خاصة في عمّان ومعان ووادي رم ومناطق أخرى. وتشارك الأردن في مباحثات ثلاثية مع سوريا وتركيا لإحياء الخط التاريخي، في إطار رؤية أشمل لإعادة ربط المشرق العربي بشبكة سكك حديدية حديثة.

إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية في سبتمبر 2025 عن قرب بدء مشروع السكك الحديدية الوطنية، المخطط إنجازه بحلول 2029، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين الرئيسة مثل مناجم فوسفات الشيدية ومصانع البوتاس في غور الصافي. ومن المخطط أن تمتد هذه الشبكة لاحقًا لربط شمال الأردن بجنوبه، والوصول إلى الحدود السعودية وربما العراقية مستقبلًا.

كما يُدرس مشروع قطار خفيف بين عمّان والزرقاء، مع إمكان الاستفادة من بعض مسارات البنية التحتية التاريخية لسكة الحجاز. هذه المشاريع الحديثة لا تعيد تشغيل الخط التاريخي كما كان، لكنها تعكس استمرار أهمية الممرات التي فتحها خط الحجاز قبل أكثر من قرن.

ثالثًا: سكة حديد الحجاز في السعودية

في السعودية، تحوّل معظم مسار سكة الحجاز ومحطاتها إلى مواقع تراثية وسياحية، على رأسها محطة المدينة المنورة ومحطة تبوك ومحطات أخرى على امتداد المسار القديم. كثير من مقاطع السكة اندثرت أو أُزيلت بفعل تغيّر العمران والمشاريع الحديثة، لكن الدولة أولت اهتمامًا متزايدًا خلال العقود الأخيرة بإعادة تأهيل المحطات التاريخية كمتاحف ومراكز ثقافية.

إلى جانب الإرث التاريخي لسكة الحجاز، تشهد السعودية اليوم طفرة كبيرة في مشاريع السكك الحديدية الحديثة ضمن رؤية 2030، من بينها:

- قطار الحرمين السريع: خط كهربائي فائق السرعة يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بجدة ومطار الملك عبد العزيز ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر/ساعة، ويختصر زمن الرحلة بين مكة والمدينة إلى نحو ساعتين وعشر دقائق. نقل الخط أكثر من 2.07 مليون راكب في الربع الثالث من عام 2025 وحده، وساهم بشكل مباشر في خدمة الحج والعمرة.

- مشروع «ذا لاين» في نيوم: يتضمن إنشاء خط حديدي فائق السرعة تحت المدينة الطولية المقترحة، وقد مُنح عام 2023 عقد بقيمة تقارب 1.4 مليار يورو لإنشاء مقطع بطول 57 كيلومترًا. ورغم إعادة تقييم حجم المشروع في 2024–2025، تظل البنية التحتية الحديدية جزءًا محوريًا من رؤية نيوم.

- مشروع القطار البري السعودي (اللانْدبريدج)، وخط الشمال–الجنوب، ومشاريع قطارات أخرى مثل مشروع القطار فائق السرعة إلى «القدية»، وكلها تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين الخليج والبحر الأحمر.

هذه المشاريع الحديثة لا تُعيد تشغيل سكة الحجاز التاريخية ذاتها، لكنها تمثل امتدادًا لفكرة ربط الديار المقدسة وبقية مناطق الجزيرة العربية والمشرق بشبكات سكك حديدية متطورة، بعد أكثر من قرن على مبادرة السلطان عبد الحميد الثاني ومرحلة المدرسة العثمانية التي صاغت كثيرًا من مؤسسات الدولة الحديثة.

رابعًا: السياحة على خط سكة حديد الحجاز

تركّز السياحة المرتبطة بسكة حديد الحجاز اليوم على زيارة المحطات والمتاحف والبقايا الأثرية في الدول الثلاث الرئيسة التي مر بها الخط: السعودية وسوريا والأردن.

- في المدينة المنورة، يشكل متحف سكة حديد الحجاز جزءًا مهمًا من تجربة زيارة المدينة، إلى جانب المسجد النبوي والمعالم الإسلامية الأخرى، حيث يقدّم المتحف عرضًا تفاعليًا لتاريخ المدينة وسكة الحجاز.

- في تبوك، تُعد محطة الحجاز التاريخية مع محيطها العمراني من أبرز معالم المدينة، وتُستخدم ساحاتها أحيانًا لاستضافة فعاليات ثقافية وسياحية ضمن برامج تنشيط السياحة في المنطقة.

- في الأردن، ما تزال محطات مثل عمّان ومعان ومقاطع السكة في وادي رم تجذب الباحثين والهواة، وتُطرح بين الحين والآخر أفكار لدمج الإرث التاريخي للخط ضمن مسارات سياحية أوسع.

- في سوريا، أعاق النزاع المستمر تطوير السياحة المرتبطة بالخط، لكن إعادة تشغيل بعض المقاطع مثل خط حلب–دمشق عام 2025 يُنعش الآمال بإمكان توظيف الإرث التاريخي لسكة الحجاز في المستقبل، إذا استقر الوضع الأمني.

ورغم أن حلم إعادة تشغيل الخط بكامله من دمشق إلى المدينة المنورة ما يزال بعيدًا، فإن الذاكرة التاريخية لسكة حديد الحجاز بقيت حية في الوجدان العربي والإسلامي، وتحوّلت محطاتها ومتاحفها إلى منصات لتذكّر تلك التجربة الفريدة.

حقائق عن سكة حديد الحجاز

- احتوت بعض عربات القطار على مصلى، كما خُصِّصت جداول الرحلات بما يراعي أوقات الصلاة.

- اختصر خط الحجاز الرحلة بين دمشق والمدينة المنورة من حوالى 40 يومًا إلى 5 أيام فقط.

- أسهمت السكة في تحقيق ازدهار اقتصادي لعدد كبير من المدن والبلدات الواقعة على مسارها.

- بلغت تكلفة إنشاء المشروع ما يعادل تقريبًا 30 ألف كيلوغرام من الذهب، أي ما يزيد على 4 مليارات دولار بقيم عام 2025.

- نقل خط سكة حديد الحجاز في ذروة عمله قبل الحرب العالمية الأولى نحو 300 ألف حاج سنويًا.

- استُخدم الخط من قبل المسلمين وغير المسلمين، مع بقاء المدينة المنورة ومحطتها محصورة بالمسلمين.

- كان مخطَّطًا أن يرتبط الخط بخطي بغداد والأناضول ليصل فعليًا بين إسطنبول والحجاز دون انقطاع.

- تعرّض خط الحجاز لتخريب واسع خلال الحرب العالمية الأولى في إطار الثورة العربية الكبرى بدعم بريطاني، ثم تضرر مجددًا في أجزاء من فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها.

- يُمثّل مشروع سكة حديد الحجاز واحدًا من أضخم المشاريع التي نفّذتها الدولة العثمانية منذ عهد عثمان الأول وحتى أواخر عهدها، ويُستشهد به إلى اليوم نموذجًا على قدرة العالم الإسلامي على تمويل مشروع استراتيجي بموارده الذاتية.

رحم الله

السلطان عبد الحميد

وجدي محمد عبد العزيز الحامد

كان من الاوائل الذين

تولوا قيادة القطار البخاري انذاك

وله قصة اشتهر بها في زمانه انه كان من شدة قوته البدنية والعضل المفتول جرى تحدي للتسلية بينه وبين اصحابه على حمل عربة الوالج او ما تسمى بالعربة اليدوية او عربة المضخة ولم يتمكن من حملها احد من اصحابه حتى تقدم هو وحملها بصعوبة شديدة وبعد ايام شعر بالم في بطنه وعندما زار الطبيب تبين انه مصاب في فتق معوي ومات على اثرها بعد ستة شهور .

لذالك