Palestina otomana: 400 años de historia y administración

Table of Contents

La Palestina otomana define una época de casi 400 años en la que la región estuvo bajo el dominio del Imperio otomano. Este periodo, a menudo descrito como una fase de relativa estabilidad y coexistencia religiosa, dejó una huella profunda y duradera en la tierra.

Palestina pasó a formar parte del Imperio otomano en 1516 y permaneció bajo su control hasta la Primera Guerra Mundial en 1917.

Sobre la Palestina otomana

Durante cuatro siglos, como parte del Imperio otomano, Palestina experimentó periodos de prosperidad y desarrollo administrativo. La Sublime Puerta en Estambul siempre otorgó gran importancia a la gestión de la región, especialmente a Jerusalén. La ciudad es considerada el tercer lugar más sagrado del Islam después de La Meca y Medina, y también poseía un significado central para cristianos y judíos.

El Imperio otomano mantuvo una política que garantizaba, en gran medida, la práctica religiosa en los lugares sagrados. Un componente esencial de esta política fue el llamado sistema Millet, que otorgaba a las diversas comunidades religiosas cierta autonomía en sus asuntos internos.

El gobierno otomano se esforzó por mantener la paz y la estabilidad en Palestina mediante instrumentos administrativos, militares y económicos, incluso cuando el imperio comenzó a enfrentar crecientes presiones en años posteriores.

La conquista otomana de Palestina

Palestina pasó a manos otomanas tras la decisiva Batalla de Marj Dabiq en 1516. El sultán Selim I derrotó a los mamelucos e integró el Levante en su imperio.

Su sucesor, el sultán Suleimán el Magnífico, consolidó el dominio e invirtió masivamente en infraestructura. Entre las medidas más significativas tras la conquista destacan:

- La reconstrucción de las murallas de Jerusalén (que hoy todavía rodean la Ciudad Vieja).

- La renovación y embellecimiento de la Cúpula de la Roca (Qubbat as Sahra).

- La restauración de los lugares sagrados, incluyendo la Tumba de David.

Estos proyectos de construcción subrayan la relevancia que la Jerusalén otomana tenía para los sultanes.

El estatus de Palestina en la era otomana

División administrativa

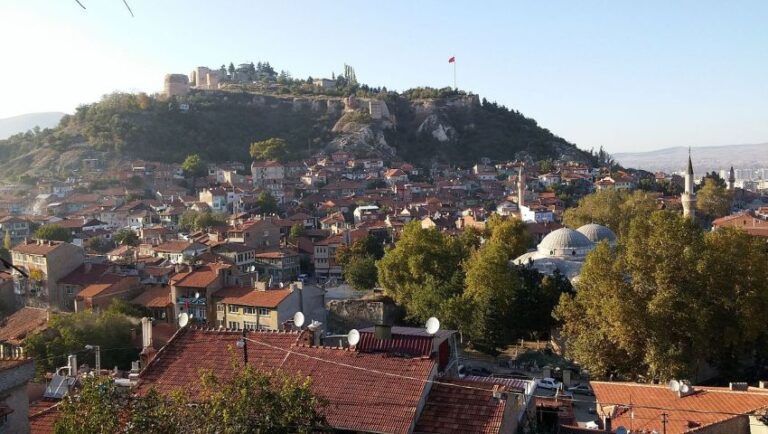

Durante la época otomana, el territorio no estaba organizado como una provincia unificada llamada «Palestina», sino que se dividía en varios distritos administrativos conocidos como Sanjacados. Entre los más importantes estaban:

- Sanjacado de Jerusalén (Al Quds Al Sharif)

- Sanjacado de Nablus

- Sanjacado de Acre (Akko)

- Distritos como Gaza, Jaffa, Hebrón y Nazaret

La estructura administrativa cambió varias veces a lo largo de los siglos. Un paso crucial ocurrió a finales del siglo XIX: en 1872, el Sanjacado de Jerusalén fue elevado a la categoría de Mutasarrifato (gobernación) independiente, dependiendo directamente del Ministerio del Interior en Estambul. Esto se hizo, en parte, para contrarrestar el creciente interés de las potencias europeas en la Ciudad Santa.

Los mapas históricos muestran los límites del Mutasarrifato de Jerusalén y sus solapamientos con las provincias (Vilayets) de Beirut y Siria (Damasco).

Demografía de la Palestina otomana

La población de Palestina durante la era otomana era mayoritariamente árabe musulmana. Estimaciones históricas y censos, como el de 1880, sugieren que aproximadamente el 87% de la población eran árabes musulmanes. Además de la mayoría musulmana suní, en la región vivían drusos y chiíes.

La economía se basaba principalmente en la agricultura. Durante mucho tiempo, la tierra se heredaba y utilizaba según el derecho tradicional. Esto cambió con la Ley de Tierras Otomana de 1858, que buscaba registrar oficialmente la propiedad de la tierra y emitir títulos de propiedad (Tapu). El objetivo era asegurar los ingresos fiscales, aunque esto a menudo provocó que las tierras pasaran a manos de familias urbanas adineradas.

Los cristianos y judíos formaban minorías significativas que residían principalmente en ciudades como Jerusalén, Jaffa, Haifa y Safed, dedicándose frecuentemente al comercio y la artesanía.

Minorías religiosas en el sistema Millet

El Imperio otomano organizaba a sus súbditos no musulmanes según el sistema Millet. Este sistema otorgaba a las comunidades religiosas (Millets), como los greco ortodoxos, armenios y judíos, una amplia autonomía en cuestiones de derecho de estado civil, educación y jurisdicción religiosa.

Ya desde la conquista de Selim I se emitieron decretos que garantizaban a los cristianos de Jerusalén la protección de sus iglesias y monasterios. Los sultanes y gobernadores locales a menudo debían actuar como mediadores en las complejas disputas entre las diferentes confesiones cristianas (católicos, ortodoxos, armenios, coptos) por los derechos sobre la Iglesia del Santo Sepulcro.

La comunidad judía también vivía bajo esta protección. Documentos de los archivos otomanos demuestran que el Estado autorizaba renovaciones de sinagogas y protegía la vida religiosa. Al igual que se cuidaba el patrimonio en otros lugares históricos, en Palestina se velaba por la preservación del legado religioso.

Este equilibrio se vio presionado a finales del siglo XIX, cuando el surgimiento del sionismo y la mayor interferencia europea comenzaron a alterar la demografía y el panorama político. El sultán Abdülhamid II intentó preservar el status quo mediante restricciones a la inmigración masiva y a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La presencia judía en la Palestina otomana

El gobierno otomano reconocía la presencia judía histórica. La comunidad consistía tradicionalmente en judíos sefardíes, a menudo bien integrados en la sociedad local, y judíos askenazíes, que se trasladaban a las cuatro ciudades santas (Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades) principalmente por motivos religiosos.

Muchos de los inmigrantes askenazíes vivían de donaciones (Halukka) de la diáspora. Sin embargo, la situación cambió radicalmente con la aparición del movimiento sionista político, que aspiraba a un Estado nacional judío.

Aunque el sultán Abdülhamid II permitió que refugiados judíos perseguidos en Europa se establecieran en el Imperio otomano, a menudo excluyó explícitamente a Palestina como zona de asentamiento para evitar conflictos nacionales.

Entre las medidas contra la colonización política se encontraban:

- Restricciones en la compra de tierras para extranjeros.

- Introducción de la «Tarjeta Roja» (un tipo de visado temporal) para peregrinos.

- Intentos de controlar la inmigración ilegal.

La Palestina otomana y el sionismo

El movimiento sionista liderado por Theodor Herzl buscó inicialmente el contacto diplomático con el Imperio otomano. El objetivo de Herzl era obtener una «carta» para el asentamiento judío en Palestina.

Está documentado históricamente que Herzl ofreció al financieramente debilitado Imperio otomano pagar sus inmensas deudas externas a cambio de derechos de asentamiento. Sin embargo, el sultán Abdülhamid II rechazó esta oferta categóricamente, afirmando que no estaba dispuesto a vender ni un palmo de tierra, ya que no le pertenecía a él, sino al pueblo.

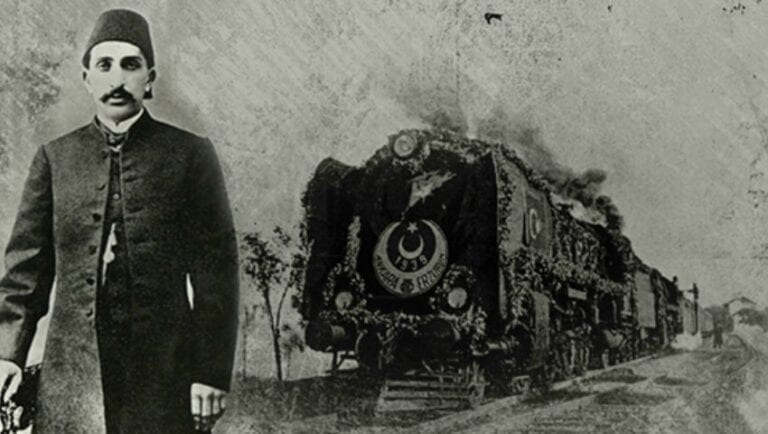

Tras la Revolución de los Jóvenes Turcos en 1908 y la deposición de Abdülhamid II, el Comité de Unión y Progreso (İttihat ve Terakki) llegó al poder. Al principio, algunos sionistas esperaban una relajación de las restricciones, pero el nuevo gobierno, que luchaba contra los nacionalismos emergentes en todo el imperio, pronto vio con escepticismo la inmigración judía.

A pesar de las prohibiciones oficiales, organizaciones como el Fondo Nacional Judío lograron adquirir tierras mediante intermediarios y vacíos legales, lo que intensificó las tensiones en la región hasta la Primera Guerra Mundial.

El fin del dominio del Imperio otomano en Palestina

La Primera Guerra Mundial marcó el final de los 400 años de presencia otomana. Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, aprovecharon los conflictos internos y apoyaron la Rebelión Árabe contra el dominio otomano.

Tras duros combates en Gaza y Beerseba, las fuerzas aliadas bajo el mando del general Edmund Allenby rompieron las líneas defensivas otomanas. En diciembre de 1917, Allenby entró en Jerusalén. De forma simbólica, desmontó de su caballo ante la Puerta de Jaffa y entró en la ciudad a pie como muestra de respeto.

Con la ocupación de Jerusalén finalizó la era otomana y comenzó el periodo del Mandato Británico. Esto fue reflexionado críticamente más tarde por el primer gobernador militar británico de Jerusalén, Ronald Storrs:

«La administración militar ha violado el principio del ‘status quo’ en la cuestión sionista. Palestina era un estado que pertenecía al estado musulmán otomano, y la gran mayoría de sus habitantes eran árabes. Nuestro proceder lógico, por tanto, habría sido administrar el territorio como Egipto o cualquier otro país con minorías significativas».

Curiosamente, en la historia de la República de Turquía se encuentran vínculos posteriores con esta era, a través de figuras como Halide Edip Adıvar, quien estuvo activa en la región durante la Primera Guerra Mundial impulsando reformas educativas.

Documentos sobre la Palestina otomana

La importancia de esta época se ve subrayada por los extensos archivos. Turquía ha concedido a la Autoridad Palestina acceso a miles de documentos del Archivo Otomano. Estos papeles son hoy de un valor incalculable, ya que documentan derechos de propiedad, títulos de tierra y estructuras administrativas.

Los documentos publicados ofrecen una visión de la vida social, religiosa y económica, y a menudo sirven como prueba legal de la propiedad de la tierra en una región que sigue siendo disputada hasta el día de hoy.