Abdülmecid Ier: Réformateur et Bâtisseur de Dolmabahçe

Table of Contents

Le sultan Abdülmecid Ier est entré dans l’histoire ottomane comme le grand rénovateur. Son règne (1839-1861) a marqué les débuts de la Turquie moderne: il a impulsé les profondes réformes du Tanzimat, ouvert l’Empire culturellement vers l’Occident et laissé un héritage monumental avec le palais de Dolmabahçe. Cependant, son ère fut aussi marquée par des crises majeures, du conflit égyptien à la coûteuse guerre de Crimée.

Ascendance et famille

Abdülmecid est né le 25 avril 1823 à Constantinople (aujourd’hui Istanbul). Il était le fils du sultan réformateur Mahmoud II et de son épouse Bezmiâlem Valide Sultan. Son éducation fut révolutionnaire pour un prince ottoman: il reçut une formation d’inspiration occidentale et fut le premier sultan à parler couramment le français, la langue diplomatique de l’époque.

Son harem et sa famille étaient nombreux. Parmi ses fils, plusieurs devinrent sultans, dont le dernier souverain de l’empire, un sujet traité dans notre article sur le Sultan Vahdettin. Ses épouses principales (Kadın Efendi) comprenaient:

- Servetseza Kadın (Première épouse/Başkadin)

- Şevkefza Kadın (Mère du sultan Mourad V)

- Tirimüjgan Kadın (Mère du sultan Abdülhamid II)

- Gülcemal Kadın (Mère du sultan Mehmed V Reşad)

- Gülistu Kadın (Mère du sultan Mehmed VI Vahideddin)

- Rahime Perestu Kadın (Mère adoptive d’Abdülhamid II et future Valide Sultan)

Une accession au trône en pleine tempête

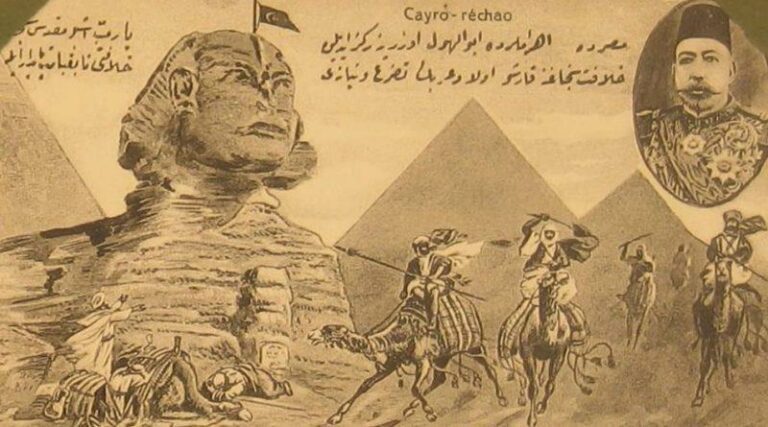

Lorsqu’Abdülmecid accéda au trône le 2 juillet 1839, peu après le décès de son père, il n’avait que 16 ans. L’Empire traversait une crise existentielle: l’armée ottomane venait de perdre la bataille de Nizip contre le gouverneur égyptien Méhémet Ali, et l’amiral Ahmed Fevzi Pacha avait livré toute la flotte aux Égyptiens.

Ce n’est que grâce à l’intervention des grandes puissances européennes (Royaume-Uni, Russie, Autriche et Prusse) que l’effondrement fut évité. La Convention de Londres de 1840 rétablit la paix: Méhémet Ali obtint le gouvernement héréditaire de l’Égypte, mais dut restituer la Syrie, la Crète et la flotte ottomane. Cet épisode illustra à quel point la survie de l’Empire dépendait désormais de la diplomatie européenne.

La légende de l’aide à l’Irlande (1847)

Un chapitre fascinant de son règne est l’aide ottomane apportée lors de la Grande Famine en Irlande. Il est historiquement prouvé que le sultan Abdülmecid a fait don de 1 000 livres sterling (une somme considérable à l’époque). Une lettre de remerciement des notables irlandais au sultan est encore conservée aujourd’hui dans les archives ottomanes.

Le récit persiste également selon lequel le sultan aurait voulu donner 10 000 livres à l’origine, mais aurait été freiné par les diplomates britanniques pour ne pas humilier la reine Victoria (qui avait donné 2 000 livres). L’histoire de trois navires ottomans déchargeant secrètement des vivres au port de Drogheda malgré le blocus fait partie intégrante du folklore local en Irlande. Bien que les registres officiels n’en apportent pas la preuve formelle, le blason de la ville de Drogheda (étoile et croissant) est aujourd’hui fièrement interprété par les habitants comme le symbole de cette amitié historique.

L’ère des réformes du Tanzimat

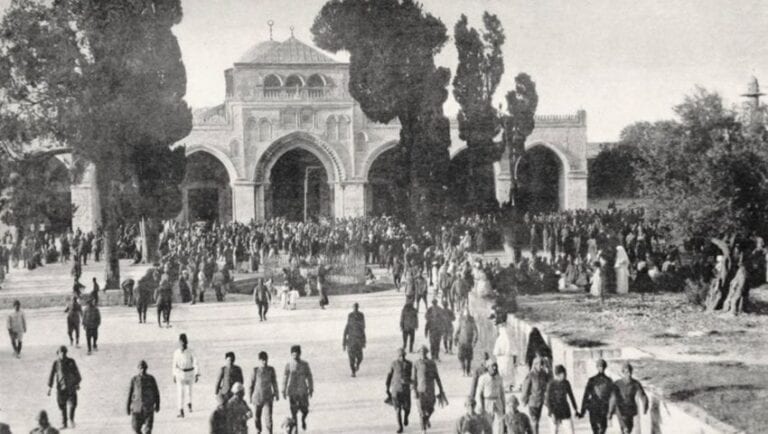

L’héritage politique le plus important d’Abdülmecid fut la modernisation rigoureuse de l’État. Avec l’édit impérial de Gülhane (3 novembre 1839) et plus tard le Hatt-ı Hümayun (1856), il garantit à tous ses sujets, quelle que soit leur religion, la protection de leur vie, de leur honneur et de leurs biens.

Aperçu de ses principales réformes:

- Finances: Introduction des premiers billets de banque ottomans (Kaime) en 1840.

- Symboles: Standardisation du drapeau turc (croissant et étoile sur fond rouge) en 1844 et création de l’hymne national (Mecidiye Marşı).

- Militaire: Introduction de la conscription générale (1843/44) en remplacement des levées arbitraires.

- Droit et Administration: Création de tribunaux modernes sur le modèle français et mise en place d’une bureaucratie centralisée. Cette réorganisation a facilité les procédures pour ceux qui souhaitent aujourd’hui créer une entreprise en Turquie en s’appuyant sur des bases juridiques stables.

- Éducation: Création d’un ministère de l’Éducation (1857) et planification de la première université (Darülfünun).

- Droits de l’homme: Interdiction de la traite des esclaves (fermeture du marché aux esclaves d’Istanbul en 1847), bien que l’institution de l’esclavage n’ait pas été totalement abolie.

La guerre de Crimée et le piège de la dette

La guerre de Crimée (1853-1856), durant laquelle l’Empire ottoman combattit aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France contre la Russie, apporta certes une victoire militaire et la neutralisation de la mer Noire (traité de Paris de 1856), mais à un prix élevé. Pour financer le conflit, le sultan dut contracter les premiers emprunts extérieurs en 1854. Ce fut le début d’une spirale d’endettement qui plaça l’Empire sous la dépendance financière de l’Europe pour les décennies à venir.

Palais de Dolmabahçe: la splendeur sur le Bosphore

Le sultan Abdülmecid voulait prouver que l’Empire ottoman était un État européen moderne. Pour cela, il quitta le palais traditionnel de Topkapı et fit construire, entre 1843 et 1856, le palais de Dolmabahçe. Le chantier engloutit des sommes colossales: cinq millions de livres d’or ottomanes, soit environ 35 tonnes d’or.

Au cours actuel de l’or, cette valeur représenterait aujourd’hui une somme astronomique de plus de 3 milliards de dollars. On rapporte que près de 14 tonnes de feuilles d’or auraient été utilisées rien que pour la décoration des plafonds. Si vous souhaitez admirer cette opulence lors de votre shopping en Turquie ou lors d’une excursion, sachez que le palais est particulièrement impressionnant vu de l’eau, révélant toute l’étendue de sa façade.

L’aménagement intérieur était tout aussi grandiose: d’immenses lustres en cristal et des tapis précieux ornaient les salles. Aujourd’hui encore, les tapis anatoliens qui s’y trouvent témoignent du savoir-faire magistral de l’artisanat de l’époque.

Décès et succession

Le sultan Abdülmecid Ier est décédé le 25 juin 1861 à l’âge précoce de 38 ans, emporté par la tuberculose le même mal qui avait frappé d’autres membres de sa famille. Il fut enterré près de la mosquée Yavuz Selim à Istanbul. Son successeur fut son demi-frère, le sultan Abdülaziz, qui poursuivit initialement la politique de réforme tout en luttant contre le fardeau écrasant de la dette.