مصر العثمانية: القصة الكاملة للمآذن والقهوة والوالي (1517-1914)

Table of Contents

مصر العثمانية (أو كما كانت تُعرف بـ إيالة مصر) هي واحدة من أكثر الحقب التاريخية التي ظُلمت في كتب التاريخ وتعارضت حولها الآراء. اليوم، يقف العديد من الزوار في قلب القاهرة التاريخية، يرفعون رؤوسهم نحو القباب الشاهقة ويتساءلون: هل هذا مملوكي؟ أم عثماني؟ ولماذا يهمنا أن نعرف الفرق أصلاً؟

دعونا نكشف الحقيقة المجردة: عندما دخل السلطان سليم الأول مصر عام 1517، لم تنتهِ قصة المماليك فجأة، بل تحولت إلى “لعبة شطرنج” سياسية في الخفاء. على مدار ما يقرب من 400 عام (1517-1914)، عاشت مصر صراعاً صامتاً بين الباشوات القادمين من إسطنبول وبين النخبة المملوكية المتجذرة في الأرض. هذا التوتر هو ما شكل كل شيء نراه اليوم: من البيروقراطية الحكومية، وصولاً إلى المقاهي الشعبية التي غيرت وجه الحياة الاجتماعية في المحروسة.

في هذا المقال، نبتعد عن السرد الأكاديمي الممل. سنركز على “ما وراء الكواليس”: كيف طبع العثمانيون بصمتهم، ولماذا تبدو عمارتهم مختلفة بشكل جذري، وكيف قام رجل واحد، محمد علي باشا، بقلب الطاولة ونقل البلاد إلى العصر الحديث.

نقطة التحول: معركة الريدانية 1517

بدأت القصة بمعركة حددت مصير الشرق الأوسط لقرون. في 22 يناير 1517، التقت جيوش السلطان سليم الأول (“ياوز” أو القاطع) بجيوش المماليك في صحراء الريدانية (العباسية حالياً). كان مشهداً يجسد صراع العصور: الفروسية المملوكية التقليدية الشجاعة في مواجهة التكنولوجيا العثمانية الحديثة المتمثلة في المدفعية والبنادق (التوفك).

كانت النتيجة محسومة بقوة النيران. انتهى عصر سلاطين المماليك بشنق آخرهم، السلطان طومان باي، على باب زويلة في مشهد تراجيدي لا يزال المصريون يتذكرونه. وبهذا، تحولت القاهرة من عاصمة للخلافة إلى “جوهرة التاج” للولايات العثمانية، وانتقلت الخلافة رسمياً إلى إسطنبول.

لماذا هذا مهم؟ هذا التغيير لم يكن سياسياً فقط؛ بل أعاد رسم خريطة التجارة العالمية. تحولت مصر إلى “مخزن الغلال” للإمبراطورية وحارس طريق الحج. هذا الدور اللوجستي المحوري يشبه إلى حد كبير الدور الذي تلعبه الموانئ التجارية في تركيا اليوم كحلقة وصل في “الممر الأوسط” للتجارة العالمية.

العمارة: صراع “قلم الرصاص” ضد القبة الضخمة

أكبر خطأ يقع فيه المرشدون السياحيون والهواة هو الخلط بين العمارة المملوكية والعثمانية. دعونا نوضح الأمر ببساطة “الممارس” وليس “الأكاديمي”. المماليك بنوا واجهات حجرية ضخمة ومعقدة (مثل مدرسة السلطان حسن).

أما العثمانيون، فقد جلبوا معهم طرازاً “إسطنبولياً” خالصاً:

- مآذن “قلم الرصاص”: مآذن نحيفة للغاية، مدببة الرأس تشبه الإبرة أو قلم الرصاص، وهو توقيع عثماني لا تخطئه العين.

- القباب المركزية: بدلاً من الصححن المفتوح (نمط المماليك)، فضل العثمانيون القباب الكبيرة التي تغطي قاعة الصلاة بالكامل.

- السبيل كُتّاب: رغم وجودها سابقاً، إلا أن العثمانيين حولوا هذه المنشآت الخيرية (مكان للشرب وتعليم الأطفال) إلى تحف فنية تزين نواصي الشوارع.

إليك أهم المعالم العثمانية الحقيقية التي يجب أن تبحث عنها:

1. جامع محمد علي (المرمر)

الأيقونة التي تسيطر على أفق القاهرة. بُني في القرن التاسع عشر داخل القلعة، وهو نسخة واعية ومقصودة من المساجد الإمبراطورية في إسطنبول (مثل الجامع الأزرق). إنه رسالة سياسية من الحجر تقول: “أنا هنا، وأنا أنداد للسلطان”.

2. مسجد سليمان باشا الخادم (1528)

جوهرة مخفية داخل القلعة، وهو أول مسجد بُني على الطراز العثماني في مصر. صغير، حميمي، ويعتبر النموذج المثالي للعمارة العثمانية المبكرة في الولايات.

3. بيت السحيمي

ليس مجرد منزل، بل آلة زمن. يُظهر بيت السحيمي (الذي بدأ بناؤه عام 1648) رفاهية الطبقة التجارية في القاهرة العثمانية. بنوافذه الخشبية (المشربيات) التي توفر الخصوصية وتلطف الجو، يعكس هذا البيت حرفية عالية تذكرنا بدقة التصنيع التي نراها اليوم في الصناعات الحديثة، مثل مصانع سبك الحديد في تركيا، حيث الوظيفة تلتقي مع الفن.

تصحيح واجب: ما هو “غير” عثماني؟

كثير من الزوار يخلطون الأمور وينسبون مسجد السلطان حسن ومجموعة السلطان قايتباي للعثمانيين. هذا خطأ تاريخي فادح. هذه روائع العصر المملوكي. العثمانيون انبهروا بها لدرجة أن سليم الأول أراد نقل مهندسيها لإسطنبول، لكنها تنتمي لحقبة مختلفة تماماً من حيث الروح والتصميم.

ثورة “المزاج”: القهوة وتغيير المجتمع

لم يجلب الحكم العثماني الجنود والباشوات فقط؛ بل جلب معه أسلوب حياة جديد كلياً. في القرن السادس عشر، وصلت القهوة من اليمن عبر الطرق التجارية العثمانية. وهنا ولدت “القهوة” (المكان والمشروب).

تحول المقهى الشعبي إلى “برلمان مصغر”، حيث يجتمع الرجال لتبادل الأخبار، عقد الصفقات، ولاحقاً تدخين التبغ الذي دخل في القرن السابع عشر. ثقافة الجلوس على المقهى هي إرث عثماني مباشر لا يزال ينبض بالحياة في شوارع مصر، وهو نوع من التبادل الثقافي الغذائي الذي يشبه اليوم شغف العالم باستكشاف أنواع الأجبان التركية المميزة.

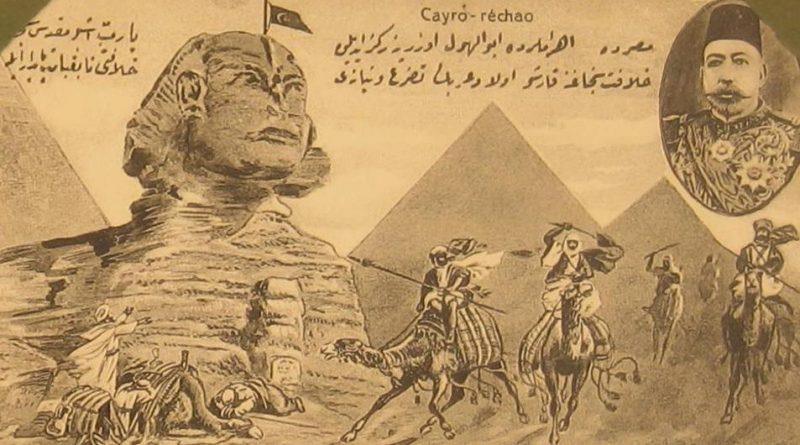

القرن التاسع عشر: صعود “الباشا” محمد علي

لا يمكن الحديث عن مصر العثمانية دون ذكر الرجل الذي غيّر قواعد اللعبة: محمد علي باشا. جاء كقائد لكتيبة ألبانية ضمن الجيش العثماني لطرد الحملة الفرنسية، لكنه بقي ليؤسس دولته الخاصة.

يُلقب محمد علي بـ “مؤسس مصر الحديثة”، وإصلاحاته كانت بمثابة صدمة كهربائية للنظام القديم:

- عسكرياً: أسس جيشاً نظامياً حديثاً على النمط الأوروبي (الجهادية)، متخلياً عن الفوضى القبلية.

- اقتصادياً: أدخل زراعة القطن طويل التيلة، مما ربط الاقتصاد المصري بالبورصات العالمية لأول مرة.

- سياسياً: في خطوة دموية ولكن حاسمة (مذبحة القلعة 1811)، تخلص من المماليك إلى الأبد، منهياً قروناً من ازدواجية السلطة.

رغم أنه كان رسمياً “والياً” تابعاً للسلطان، إلا أنه تصرف كملك مستقل، بل وحارب الدولة العثمانية نفسها وكاد يسقط إسطنبول لولا التدخل الأوروبي. أسس سلالة حكمت مصر حتى عام 1952.

النهاية: من الديون إلى الاحتلال

لم ينتهِ الحكم العثماني لمصر بين ليلة وضحاها. كان انسحاباً تدريجياً ومؤلماً، مدفوعاً بالديون الهائلة (خاصة بسبب حفر قناة السويس) والضعف السياسي. في عام 1882، استغلت بريطانيا الاضطرابات لاحتلال مصر عسكرياً. ظلت مصر “اسمياً” ولاية عثمانية حتى عام 1914، لكن السلطة الحقيقية كانت قد انتقلت بالفعل من “الباب العالي” إلى المندوب السامي البريطاني.

الخلاصة: إرث لا يمكن تجاهله

فترة الحكم العثماني لم تكن “عصور مظلمة” كما صورتها بعض السرديات القومية لاحقاً. كانت فترة اندماج عميق في إمبراطورية عالمية، جلبت معها تطوراً في العمارة، وثورة “القهوة” الاجتماعية، ومهدت الطريق للحداثة القاسية والطموحة على يد محمد علي.

عندما تتجول اليوم في شارع المعز أو القلعة، تذكر أنك لا ترى مجرد أحجار. أنت تشاهد طبقات من التاريخ؛ صراع المماليك، دهاء العثمانيين، وطموح دولة حديثة ولدت من رحم الإمبراطورية.